今回は、麻雀の上がり方(和了り方)についてご紹介について。

もともと書く予定ではなかったんですが、上がり方についてわかりやすくまとまっているサイトがあまりなかったので、書くことにしました。

これを読んでいただければ、上がり方については大体理解していただけるかと思います。

麻雀の上がり方(和了り方)について①

麻雀で上がるためには、下記の2つの条件を満たす必要があります。

①自分の手の形が、完成すること

②役があること

麻雀においては、この2つの条件を満たしたとき、上がる事ができ、点数をもらうことができます。

それぞれについて、解説していきます。

①自分の手の形が完成すること

麻雀を上がるための1つ目の条件は、自分の手を完成させることです。

麻雀では、面子(メンツ)と呼ばれる、「3枚1組」の牌の組み合わせが4組と、雀頭(ジャントウ)と呼ばれる同じ牌「2枚1組」の組み合わせ1組で構成された手が完成したら、上がりとなります。

すなわち、4面子1雀頭(計14枚)で完成となります。

面子(3枚1組)×4+雀頭(2枚1組)×1=4面子1雀頭(計14枚)

イメージとしては、下記です。

面子(メンツ)について

3枚1組の面子(メンツ)には実は2種類あります。

1つは、上記の画像のように、ピンズ、マンズ、ソウズいずれかにおける、同じ色の連番(例えば1・2・3や2・3・4など)を揃えるパターンで、これを順子(シュンツ)といいます。

ちなみに、麻雀の数牌は1~9までありますが、連番といっても下記のように8・9・1などはダメです。

また、連番は同じ色でなければダメなので、下記のようにピンズとマンズとソウズが混じっている、などもダメです。

お分かりの通り、順子は(シュンツ)は数牌のみであり、字牌に順子(シュンツ)はありません。

ここまでは、順子(シュンツ)のお話しをしました。

面子(メンツ)にはもう1つあります。

もう1つは、ピンズ、マンズ、ソウズいずれかにおける、同じ色で同じ数字を揃えるパターンで、これを刻子(コーツ)といいます。

これも3枚同じ色でなければダメです。

ちなみに、刻子(コーツ)は字牌でも可能です。

雀頭(ジャントウ)について

雀頭(ジャントウ)とは、全く同じ牌を2枚1組みで構成されたものをいいます。

これは、数牌に限らず字牌でも良いです。

どの牌でも良いので、同じ牌を2枚集めたものを雀頭(ジャントウ)といいます。

頭(アタマ)ともよく言われています。

②役があること

2つ目の条件は、上記①のように手の形が完成した際に、役があることです。

実は、上記のような規則に従い手が完成したとしても、役が付いてなければ上がることができません。

例えば、下記のような手は①の手の形が完成するという条件は満たしているものの、役がない形なので上がることができないのです。

ちなみに、①で紹介した図の手牌は、ピンフという役が付いています。

しかし、上記の手牌でも実は上がれる方法があります。

それは、リーチをすることです。

リーチとは、麻雀における役の1つで、聴牌(テンパイ)の状態で、自分が聴牌(テンパイ)であることを宣言することで付けることができる役です。

ちなみに聴牌(テンパイ)とは、あと1枚で上がれるという状態のことを言います。

あと1枚で上がれるという状態ではない状態、つまり上がりまであと2枚以上必要な状態をノーテン(不聴)といいます。

立直(リーチ)は、相手に自分が聴牌(テンパイ)であることを知られてしまうデメリットはありますが、上記のような役のない形でも上がることができたり、鳴いていなければ、手の形に関係なくどんな手にも付けることができるので、点数アップにもつながります。

麻雀において、最も重要な役の1つです。

立直(リーチ)の注意点について

ここで、立直(リーチ)の注意点について。

これはとても大事なので、しっかりと読んで下さい。

①立直(リーチ)をしたら手は変えれない

立直(リーチ)を宣言してリーチをかけた場合、もう手を変えることはできません。

つまり、立直(リーチ)をした後はアガリ牌以外は全てツモ切りします。

②自分のツモが残っていない状態では立直(リーチ)はかけれない

流局間際で、自分のツモが残っていない場合は立直(リーチ)できません。

③持ち点が1000点未満の場合、立直(リーチ)はかけれない

立直(リーチ)は、1000点を場に出してかける役です。

持ち点が1000点以下の場合は、立直(リーチ)をかけることができません。

手の形の例外について

①でご紹介した手の形について、4面子1雀頭というお話をしましたが、実は例外があります。

一部の役については、この形の規則に従わず、上がることができます。

2つしかないので、これは覚えてしまいましょう。

七対子

1つ目は、七対子という役です。

これは、対子(トイツ)を7組揃えることにより上がることができる役で、麻雀においてもよく出てくる役の1つになります。

下記のようなイメージです。

ただし、注意点として対子(トイツ)は全て違う牌で7組作らなければならず、例えば同じ牌4枚で2組の対子(トイツ)とみなすことはできないため、注意して下さい。

国士無双

2つ目は、国士無双という役です。

これは麻雀の役の中でも、最も点数の高い役(役満)であり、とても難しい役なので頻繁に出てくることはありませんが、役満の中では出現頻度が多い役の1つであり覚えておくべき役です。

形としては、ピンズ、マンズ、ソウズそれぞれの1・9牌と字牌全種類を1枚ずつとその中のどれか1つが2枚、という形で構成されます。

手としては下記のような形になります。

麻雀の上がり方(和了り方)について②

「麻雀の上がり方(和了り方)について①」では、上がるための条件についてご説明しました。

①自分の手の形が完成すること、②役があること、この2つの条件を満たしたとき、上がることができます。

では、上がる瞬間はどのようにして上がるのでしょうか?

麻雀は、基本自分の牌が13枚あり、自分の番が来たときに麻雀牌を1枚持ってきて(ツモ)、1枚捨てる、という行為を1人ずつ繰り返します。

14枚目で自分の持ってきた牌(ツモ)で①と②の条件を満たす、もしくは他人の捨てた牌によって①と②の条件を満たしたときに上がることができます。

14枚目を自分で持ってきて上がった場合はツモ、他人の捨てた牌によって上がった場合はロン、といいます。

ツモ上がりについて

①自分の手の形が完成すること、②役があること、の2つを満たし、自分の持ってきた牌で上がることを、ツモと説明しました。

ただし、鳴いていない状態(メンゼン)では、ツモは門前清自摸和(メンゼンツモ)という役になるので、実はほかに役がなくても上がれます。

つまり、門前(メンゼン)の状態であれば、役のない形でも、自分で最後の牌を持って来れば、自動的に門前清自摸和(メンゼンツモ)という役が付くため、上がることができます。

ただし、鳴いているときは門前清自摸和(メンゼンツモ)という役は付きません。

名前に門前(メンゼン)と入っていることからもわかります。

ロン上がりについて

一方で、相手の捨てた牌によって上がることをロンと説明しました。

ちなみに、ロンという役はないため、役のない形で他人の捨て牌から上がることはできません。

また、注意事項として、ロン上がりというのは、自分の捨てた牌によって相手から上がることはできません。

例えば、下記のような手でマンズの1と4で待っているとします。

このとき、自分が1マンをすでに捨ててしまっている場合、1マンでも4マンでも上がることができないのです。

この状態を、フリテンといいます。

ちなみに、フリテンでも自分で持ってきた場合、つまりツモ上がりの場合は上がることができます。

また、フリテンでも立直(リーチ)をかけることができます。

この場合、上がれるのは当然ツモ上がりのみです。

まとめ

今回は、麻雀の上がり方についてご紹介しました。

麻雀は最初にできるようになるまでが大変ですが、上がり方と役さえ覚えてしまえばあとはひたすら数をこなすうちに慣れていきます。

強くなるまではさらに色々覚える必要がありますが、、、。

まずは実際にやってみて麻雀を楽しんでみて下さい。

実際、こんなに面白いテーブルゲームは世の中に存在しないと思っています。(笑)

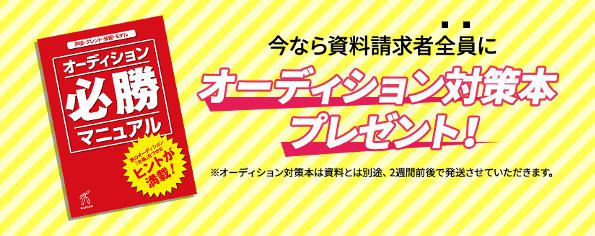

これまで10年以上大手芸能事務所にて、俳優、モデルを中心に活動。

出演はドラマ、映画、雑誌、CM、再現VTR、など多数。

芸能界のリアルな話や売れるためのぶっちゃけ話を中心に書いていきます。